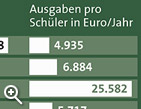

Laut dem 700-seitigen Nationalen Bildungsbericht sind die Bildungsausgaben nur in Luxemburg und den Nicht-EU-Ländern Norwegen und USA höher. Deutschland und Finnland liegen mit rund 6.000 Euro darunter.

Status quo bewerten

Zu diesen Ergebnissen kommt der erste Nationale Bildungsbericht, der im Auftrag des Unterrichtsministeriums vom Bundesinstitut für Bildungsforschung (BIFIE) erstellt wurde. Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) wollte "mehr Klarheit hinsichtlich des Status quo des Schulwesens" haben.

Immerhin liegt Österreich bei internationalen Vergleichsstudien wie PISA und bei Universitätsrankings auf den hinteren Plätzen. Auch mit seiner Akademikerquote von 20 Prozent kann Österreich im internationalen Vergleich nicht mithalten.

Acht Mrd. Euro für das Schulwesen

|

| ©Bild: APA/M. Schmitt/mts |

Die Universitäts- und Fachhochschulbildung nimmt mit 27 Prozent den größten Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben ein - gefolgt von Unterstufe und Hauptschule (24 Prozent) und der oberen Sekundarstufe (22 Prozent). 19 Prozent des Bildungsbudgets kommen den Volksschulen zugute.

Kleinere Klassen

Reduziert hat sich im Gegenzug allerdings auch die Schülerzahl in den Klassen. Im Vergleich mit anderen OECD-Ländern unterrichten in Österreich Volkschullehrer weniger Schüler als im OECD-Schnitt - laut Bericht durchschnittlich 13,8 Kinder. An der AHS kommt ein Lehrer auf 11,7 Schüler, an Hauptschulen unterrichtet ein Lehrer im Schnitt 9,6 Kinder.

Der Bildungsbericht zeigt eine Tendenz. Kritisiert wurde allerdings, dass die verwendeten Daten zum Teil veraltet und an zahlreichen Stellen bereits aus zuvor veröffentlichten Studien wie PISA bekannt waren. Analysiert wurden etwa die Bildungsausgaben und Schulerfolgsquoten aus den Jahren 2005 und 2006. Von der Statistik Austria lagen aber bereits neuere Daten vor.

Einer der Autoren, Lorenz Lassnigg, wies diese Vorwürfe zurück. Er begründete die Datenauswahl mit einem "unzureichenden Zugang der Forschung zu den Basisdaten" und der Tatsache, dass diese "sehr langsam und verspätet verfügbar gemacht werden".

Schlechte Notengebung

Basierend auf den Recherchen für den Bericht bemängelten Bildungsexperten die Notengebung an Österreichs Schulen. So wurden etwa "offensichtliche Defizite" bei der Vergleichbarkeit kritisiert. Die Noten würden sich - entgegen den gesetzlichen Vorgaben - an der Leistung der Klasse und nicht an davon unabhängigen Standards orientieren.

Zu wenig fließe Mitarbeit in die Beurteilung ein. "Vor allem auf den unteren Ebenen des Schulsystems", wo sich die weitere Bildungskarriere entscheidet, hätten die Noten "nur geringe Prognosekraft." Bildungsforscher Ferdinand Eder gibt auch schwammigen Rechtsvorschriften zur Benotung die Schuld.

Beurteilungsmethode sinnvoll?

Fraglich ist auch die Aussagekraft von Noten. Internationale Leistungsstudien hätten "außerordentlich große" Leistungsunterschiede von Schülern mit derselben Note gezeigt.

Auch die Sinnhaftigkeit der Beurteilung durch den unterrichtenden Lehrer wurde bezweifelt. Laut Bildungsforschern gebe es in den bei der PISA-Studie erfolgreichen Ländern seit Jahrzehnten externe Formen von Leistungsbeurteilung.

Mitarbeit zur Disziplinierung

Eine Lücke klaffe auch bei der Bewertung der Mitarbeit zwischen Theorie und Praxis. Vom Gesetzgeber wird Mitarbeit anderen Prüfungsformen wie Schularbeiten und Tests vorgezogen. In der Praxis ist sie laut Bericht aber häufig nur das "Zünglein an der Waage" und wird häufig als Disziplinierungsinstrument genutzt.

Links: