Seit der Romanik haben in der christlichen Kunst Kreuzigungsdarstellungen Konjunktur. Im Mittelalter wurde das Motiv mit zahlreichen Varianten angereichert. Vor allem die verschiedenen Orden, insbesondere die Franziskaner, setzten sich mit dem Motiv auseinander.

In der Spätantike und im frühen Mittelalter scheute man sich, Jesus in Verbindung mit der überlieferten Todesart darzustellen. Erst im 4. Jahrhundert, also mit dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion, wurden Kreuzigungen im römischen Reich abgeschafft.

Die Römer und die Kreuzigung

Die Kreuzigung war eine von den Römern wahrscheinlich aus Persien übernommene Hinrichtungsart - nach Persien soll sie wiederum von den Phöniziern, also aus dem Mittelmeerraum, gekommen sein.

"Arbor infelix" (Unglücksbaum) nannten die Römer die Kreuze, an die man zunächst vorwiegend Kriegsgefangene und Landesverräter band, um sie "den Elementen" oder einfach dem Verdursten zu überlassen.

"... verflucht bei Gott"

Im Judentum sah man nicht die Kreuzigung, sondern die Steinigung als Hinrichtungsmethode vor. "Ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott", heißt es im 5. Buch Mose (Deuteronomium 21, 23). Das Judentum übernahm das Aufhängen als einen fremden Brauch - man wandte es zunächst nur gegen Fremdherrscher ("Und Josua brannte Ai nieder (...) und ließ den König von Ai an einen Baum hängen bis zum Abend", Jos. 8, 29) und im Fall extremer religiöser Vergehen an.

Zum Umgang mit einem "Gekreuzigten" hält das 5. Buch Mose fest: "Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben." (Dtn. 21, 22). Das Land sollte durch den Aufgehängten nicht verunreinigt werden (Dtn. 21, 23).

Der Befehl des römischen Präfekten

Das Todesurteil gegen Jesus von Nazareth war nach übereinstimmenden Darstellungen im Neuen Testament ein Werk von Römern, das auf jüdische Initiative hin zu Stande kam. Der jüdische Hohe Rat durfte damals, da Judäa von den Römern besetzt war, zwar Todesurteile aussprechen, aber sie nicht exekutieren.

|

| Giotto, Kreuzigung, Scrovegni-Kapelle, Padua, 1266 |

Den Hinrichtungsbefehl gab der damalige Präfekt von Judäa, Pontius Pilatus. Pilatus konnte laut Evangelien keine Schuld bei Jesus finden, beugte sich aber dem Wunsch der Masse, Jesus hinzurichten. Dramaturgisch am weitesten ausgeführt findet sich die Geschichte bei Matthäus: "Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; seht ihr zu!" (Mt. 27, 24)

Die Beschreibung im Johannes-Evangelium

Jesus wurde laut Johannes-Evangelium, das wiederum den Akt der Kreuzigung am ausführlichsten beschreibt, an einen "Stauros" gehängt. Im Altgriechischen kann damit ein Pfahl, Mast, aber auch ein Kreuz gemeint sein. Eine genaue Beschreibung der Kreuzform enthält das Neue Testament jedenfalls nicht.

Johannes führt aber sehr wohl wie die anderen Evangelisten an, dass über dem Gekreuzigten der "Titulus" (also eine Tafel mit dem Namen des Verurteilten und seinem Vergehen) angebracht wurde: "Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben." (Joh. 19, 19-22).

|

| Andrea Mantegna, Kreuzigung, 1456-1456, Louvre |

In den bildlichen Darstellungen wird man auf dem "Titulus" die Inschrift INRI lesen: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" (Jesus von Nazareth, König der Juden).

Älteste Darstellung aus 5. Jahrhundert

Als älteste bekannte Wiedergabe der Kreuzigung wird eine um 420 datierte Darstellung auf einem oberitalienischen Elfenbeinkästchen (British Museum, London) angesehen. Ein Relief der Holztür der Kirche Santa Sabina in Rom, das auch aus dem 5. Jahrhundert stammt, zeigt Jesus in der Haltung des Gekreuzigten, jedoch ohne Kreuz. Das Kreuz galt in der Spätantike als Schandmal, das nicht zu zeigen war.

|

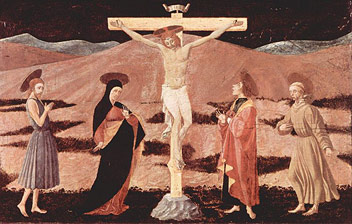

| Paolo Uccello, Christus am Kreuz, 1460, Sammlung Thyssen-Bornemisza |

Eine Konjunktur erlebten die Kreuzigungsdarstellungen im Mittelalter. Bis zum Ende der Romanik wird Jesus im "Viernageltypus" am Kreuz dargestellt. Die Beine stehen nebeneinander, jeder Fuß wird von einem Nagel durchbohrt. Jesus steht dabei auf dem "Suppedaneum", einem kleinen Brett, das in der Antike bei Kreuzigungen teilweise tatsächlich verwendet wurde.

Der König am Kreuz

Seit der Gotik werden die Beine des Gekreuzigten auf Darstellungen allerdings übereinander geschlagen. Ein Nagel durchbohrt beide Füße (in der Fachliteratur wird das als "Dreinageltypus" bezeichnet).

In der Gotik findet man auch die Seitenwunde Christi wiedergegeben, von der etwa Johannes berichtet: "Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus." (Joh. 19, 33).

|

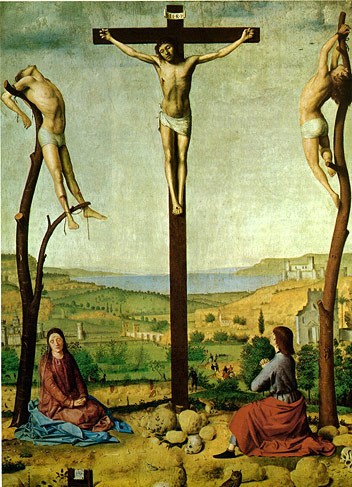

| Antonello da Messina, Kreuzigung, 1475, Königliches Museum der schönen Künste, Antwerpen |

Mit der Gotik nimmt Jesus am Kreuz überhaupt erst leidende Züge an. Die Romanik präsentierte Christus noch als würdevollen König mit einer Krone auf dem Haupt. Auch das Lendentuch (Perizoma) Christi, das in der romanischen Kunst nur schemenhaft mit Längsfalten dargestellt wird, wird in der Gotik plastischer.

Neue Legenden beleben das Motiv

Für die Darstellung der Kreuzigung Christi werden im Mittelalter zahlreiche jüngere bzw. zeitgenössische Überlieferungen und Visionen über Leben und Leiden Christi herangezogen, etwa die "Relationes de via et passione Jesu Christi et gloriosae virginis Mariae matris eius" der Brigitta von Schweden aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Ihre Vision kam nach einer Pilgerfahrt ins heilige Land zu Stande.

|

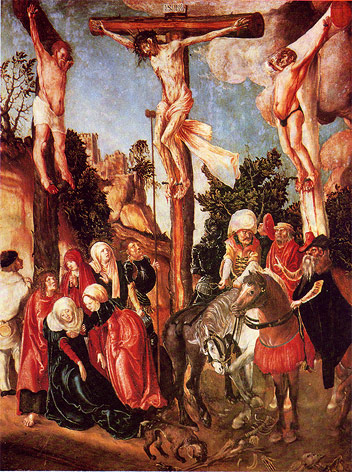

| Lucas Cranach der Ältere, Schottenstiftkreuzigung, um 1500, KHM Wien |

Eine besondere Entwicklung nahm die Kreuzigungsdarstellung in Italien. Auslöser dafür ist die Verehrung des heiligen Franz von Assisi, der ja die Stigmata Christi empfangen hatte. Der Gekreuzigte wird unter dem Einfluss der Franziskaner auf große Holzkreuze gemalt.

Immer öfter kommen bei den Kreuzigungsdarstellungen Begleitfiguren, Heilige, Engel und sogar die Volksmenge ins Spiel. Neben der niedersinkenden Jesus-Mutter Maria ist meist auch Maria Magdalena präsent.

Neuer Realismus

In der deutschen und niederländischen Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts hält zunehmend der Realismus in der Darstellung Einzug. Derb werden die Feinde Christi gezeichnet, drastisch fällt wiederum das Leid des Gekreuzigten und seiner Angehörigen aus.

|

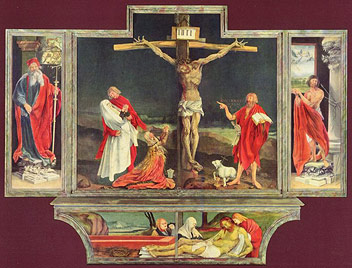

| Mathis Grünewald, Isenheimer Altar, 1512-1516 |

Die deutsche Reformation bringt nicht selten die Reformatoren mit ins Bild der Kreuzigung (wie ja überhaupt zunehmend weltliche Menschen und Auftraggeber der Kunstwerke am Kreuzesfuß zu finden sind).

Die Kunststile der Gegenreformation, Manierismus und Barock, wiederum stellen dramatische Kreuzigungsszenen in den Bildmittelpunkt. Neue Motive entstehen nicht mehr. Erst mit der Romantik erleben Kreuzigungsdarstellungen in der Kunst eine neue Blüte.

Kreuz und Naturmystik

Caspar David Friedrich etwa integriert die Kreuzigung in seine Naturmystik. Die Moderne setzt sich teilweise sehr radikal mit der klassischen Formensprache und Ikonografie der Kreuzigung auseinander. Lovis Corinth etwa stellt sich selbst in der Form des Gekreuzigten dar, Joseph Beuys wiederum erinnert mit seinem Objekt "Kreuzigung" an das Material des Kreuzbalkens - ein Elektrokabel gemahnt an gegenwärtige Foltermethoden.

Links:

- religion.ORF.at

- Bibel online

- Kreuzigung Christi (Beyars Kunstlexikon)