In der reich bebilderten Studie weist die Autorin systematisch nach, dass die Konstruktion des "neuen Menschenideals" entscheidend über Frauenbilder erfolgte.

Weibliche Allegorien weit verbreitet

Werke aus Malerei, Skulptur, Fotografie und Werbung aus dem Zeitraum von 1925 bis 1945 veranschaulichen, wie der vermeintlich eigenschaftslose weibliche Körper zum geeigneten symbolischen "Behälter" für die nationalsozialistische Ideologie wurde.

Das Bild der Frau kam im Dritten Reich in zahllosen Allegorien zum Einsatz. Es wurde mit Natürlichkeit, Wahrheit und Ewigkeit konnotiert. Die Kombination mit antikischen Motiven verstärkte die Symbolkraft noch. Das NS-Regime konnte dabei an die massenwirksam inszenierten Olympischen Spiele von 1936 anknüpfen.

Lebende Antike

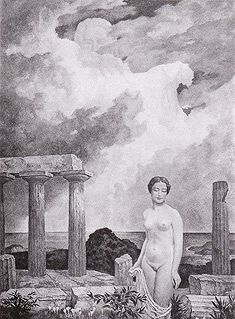

Die "Aphrodite" von Oskar Graf aus dem Jahr 1941 etwa zeigt eine stehende weibliche Aktfigur vor einer Tempelruine. Es wirkt, als würde sich Aphrodite vor dem Auge des Betrachters von einer Statue in einen lebenden Menschen verwandeln.

|

| ©Bild: Böhlau Verlag |

Das Bild erinnert an Leni Riefenstahls Film "Olympia. Fest der Völker", in dem antike Athleten und Göttinnen vor dem Parthenon der Akropolis in einer Überblendung zu lebenden Diskus- und Speerwerfern werden.

Vom antiken Urbild ...

Die Antike wurde vom NS-Regime zwar als Ideal hervorgehoben, dennoch sollte das "Eigene" des Nationalsozialismus betont werden. So wurden beispielsweise antike Göttinnen mit modischen Frisuren versehen oder in rurale Szenerien versetzt, wie im Bild "Fränkische Venus" von Carl Otto Müller (1937).

|

| ©Bild: Böhlau Verlag |

Frietsch spricht hier von einem "zeichenhaften Rekurs auf die Antike". Die Verknüpfung des Bäuerlichen mit dem Antiken wirke wie ein Versuch, das "völkische Ideal" des Nationalsozialismus als verwirklicht darzustellen.

... zum zeitgenössischen Ideal

Auch in der Werbung war die Rückkehr zur Antike evident:

|

| Reklame für "4711 Sparta-Creme", 1937 / ©Bild: Böhlau Verlag |

Frauenbilder als Propagandamittel

Frietsch' Analyse von Kunst- und Kulturzeitschriften, Unterhaltungsillustrierten und Parteiblättern zeigt auch, dass die Frauenbilder den jeweiligen Propagandazielen angepasst wurden.

Mit zahlreichen Beispielen veranschaulicht die Autorin, wie sich der Charakter der Inszenierungen in den unterschiedlichen Zeitabschnitten der NS-Herrschaft veränderte. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etwa markierte einen deutlichen Umbruch: Ausländische Frauen wurden nun verstärkt als "Flintenweiber" und Emanzen dargestellt.

|

| Karikaturen der "Madame France" und der "Marianne", "Türmer", 1940 / ©Bild: Böhlau Verlag |

Darstellungen von deutschen Frauen an der "Heimatfront" hingegen sollten das deutsche Kulturideal aufrechterhalten.

|

| "Sie morsen wie alte Funker", "Berliner Ilustrirte Zeitung", 1942 / ©Bild: Böhlau Verlag |

Zuflucht vor dem Krieg

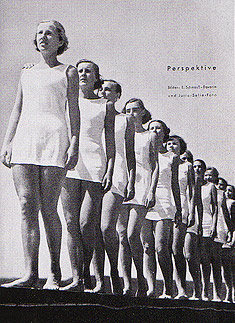

Auf Rückschläge reagierte das Regime mit Inszenierungen, die "Unsterblichkeit" suggerieren sollten. Um "Ewigkeit" zu symbolisieren, wurden Haltung und Gestik der Körper in Fotografie und Malerei der Skulptur angeglichen.

|

| "Perspektive", "Magazin" 1939 / ©Bild: Böhlau Verlag |

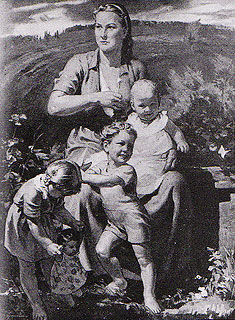

Zur Kulisse wird immer häufiger die Natur: idyllische Landschaften, in denen scheinbar kein Krieg droht.

|

| Richard Heymann "In sicherer Hut", Nationalsozialistische Monatshefte, 1941 / ©Bild: Böhlau Verlag |

Die Frau als Metapher für "ewige Werte"

Mit zunehmenden Verlusten an der Front kam das Motiv des Heldentods immer häufiger zum Einsatz. Auch darin spielt die Frauenfigur eine wichtige Rolle. In Einheit mit dem Soldaten wird sie zur Metapher für die Einheit mit dem staatlichen Kollektiv.

|

| ©Bild: Böhlau Verlag |

Adolf Bühlers Bild "Die Heimkehr" von 1936 wurde 1940 in der Zeitschrift "Kunst dem Volke" abgedruckt. Die Frau verkörpert hier nicht nur die trauernde Witwe, sondern auch das Vaterland, das den Gefallenen aufnimmt.

Opfer, Täterinnen, Widerstandskämpferinnen

In der Realität waren Frauen im Dritten Reich - ebenso wie Männer - Opfer, Täterinnen, Zuschauerinnen, Mitläuferinnen und Widerstandskämpferinnen. Diese Rollenvielfalt bedeute, so Frietsch, allerdings nicht, dass "die Frage nach der Kategorie Geschlecht ad acta gelegt werden kann".

Der Nationalsozialismus war "deutlich geschlechtsspezifisch organisiert", so die Autorin. Verglichen mit der großen Bedeutung, die Geschlechterbilder für die Propagierung der nationalsozialistischen Weltanschauung hatten, gibt es bisher nur sehr wenige Studien zu diesem Thema.

Absage an überkommene Klischees

Umso mehr wissenschaftliche Werke beschäftigen sich mit dem vermeintlich einheitlichen Frauenbild der Nationalsozialisten - Werke, die "überkommene Klischees mehr stützen, als sie zu hinterfragen".

Dieses Phänomen inspirierte Frietsch zu "Kulturproblem Frau"; ein Buch, in dem die Kunsthistorikerin zeigt, dass das NS-Regime die alte Vorstellung, am Bild der Frau ließe sich der Zustand einer Gesellschaft ablesen, verinnerlicht hatte und dass es diese Vorstellung in Bildern und Texten für sich nutzbar zu machen wusste.

Romana Beer, ORF.at

Buchhinweis:

Frietsch, Elke: Kulturproblem Frau. Verlag Böhlau, 330 Seiten, 51,30 Euro.

Link:

- "Kulturproblem Frau" - Böhlau Verlag