Auch so mancher Rezensent entkommt diesem Hang anlässlich des 50. Todestages von Benn nicht. "Seine Gedichte hängen bedrohlich über dem Abgrund der Unverständlichkeit", liest man da etwa. Das ist schön gesagt für die Botschaft, dass man heute mit Benn vielerorts nichts mehr anfangen kann.

"In das Unbewusste des Parterres"

Gerade Benns modernistische Prosaskizzen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs (die "Rönne-Novellen") scheinen mit ihren Bildverdichtungen und Erzählübergängen für die heutige - eher wieder an konservativen Erzählmodellen geschulte - Leserschaft wie eine Überforderung:

Geht der Jungarzt Rönne in der Novelle "Die Reise" (1915) ins Kino, sind die Grenzen des Subjekts fließend - er "rauscht" ein "in das Unbewusste des Parterres. In weiten Kelchen flacher Blumen bis an die verhüllten Ampeln stand rötliches Licht. Aus Geigen ging es, nah und warm gespielt, auf der Ründung seines Hirns, entlockend einen wirklich süßen Ton. Schulter neigte sich an Schulter, eine Hingebung; Geflüster, ein Zusammenschluss; Belastungen, das Glück."

|

| Gottfried Benn im Labor, Brüssel, 1916 / ©Bild: DLA Marbach |

"Wer wurde von Benn noch nicht verarztet?"

Für viele Gegenwartsschriftsteller war Benn ein Steinbruch, an dem man sich abzuarbeiten hatte. Der Lyriker Durs Grünbein verdankt seine Bekanntheit mit seinen "Schädelbasislektionen" dem direkten Anschluss an Benns literarische Körpermorphologie.

Benn, so Grünbein, verbreite als Dichter die tödliche Ahnung, dass es weder Gerechtigkeit noch Wärme geben werde. Wolf Wondratschek fasst die Unumgehbarkeit Benns ironischer: "Wer wurde noch nicht von Benn verarztet?"

Der Pastorensohn als Möchtegern-Aristokrat

Benn bleibt vor allem für die Forschung ein Faszinosum: Der Pastorensohn vom flachen Land, der sich als Arzt einen distanziert aristokratischen Habitus zurechtlegte, im Umgang mit Frauen und Freunden unbeirrt seine Neurosen und Sadismen auslebte, der Mediziner, der zwischen Psychiatrie und Pathologie oszillierend den Menschen auf ein von Reizen gesteuertes organisches Gebilde reduzierte: Der "Hirnpanzer" steht dem Auflösen der Dinge, die der Expressionist Benn herbeisehnt, entgegen.

Benn und die Politik

Noch abgründiger ist das Verhältnis des Nihilisten Benn zur Politik. In den intellektuellen Debatten der Weimarer Zeit kultiviert er, wie etwa Helmut Lethen in seiner jüngst erschienenen Benn-Monografie ("Der Sound der Väter: Gottfried Benn und seine Zeit", Rowohlt) zeigt, die Haltung des Außenseiters: Er ist gegen die Linken, zugleich antibürgerlich, zugleich antikapitalistisch.

Kühler Blick statt Mitgefühls

Humanismus und Fragen von Schuld oder Mitgefühl zählen für Benn gerade in Kriegszeiten nicht. Den geschichtlichen Abläufen wohnt ähnlich physiologischen Vorgängen eine eigene Logik inne - Benn bleibt stets lakonischer Beobachter, der den kühlen Blick eines Physiologen zelebriert.

An eine Erschießungsszene aus dem Ersten Weltkrieg, zu der er als Arzt beigezogen wird, erinnert er sich zehn Jahre danach im kalten Ton des Pathologen: "Ich melde mich zu Wort in Sachen der Miss Edith Cavell, die im Herbst 1915 von den Deutschen als englische Spionin erschossen wurde. Ich (...) war als Arzt zu ihrer Hinrichtung kommandiert, habe ihren Tod konstatiert und in den Sarg gelegt."

Verirrungen im Garten der Antike

Anfang der 30er Jahre kommt Benn samt seinem Gesellschaftspessimismus in der Antike an. Wie andere Denker der Weimarer Zeit sucht auch Benn, wie Helmut Lethen schreibt, nach "Bildern reiner Ursprungslandschaft, in denen die Spuren der modernen Gegenwart ausgelöscht sind".

Treibt Heidegger in dieser Zeit der Scholle entgegen, so halluziniert sich Benn ins antike Griechenland - genauer: nach Sparta.

Vernichtung der "schlechtgeratenen Frucht"

Für Lethen setzt Benn auf die Unsicherheit der letzten Jahre der Weimarer Republik und Reaktionen von Brecht bis Jünger noch eines drauf.

Auf die elementaren Unsicherheiten, auf die sich der Mensch einstellen müsse, reagiert Benn mit der Proklamation eines Zuchtprogramms für einen neuen Menschen. "Das Männerlager am rechten Ufer des Eurotas", also Sparta, ist Benns Modell. Dort ging man, schreibt Benn, "wie in Gestüten vor, man vernichtete die schlechtgeratene Frucht".

|

| Von Benn herausgetrennte Seiten aus "Kunst und Macht", 1934 / ©Bild: DLA Marbach |

Die neue Kriegerkaste, sie wird in Gestalt des NS-Staates bald auftauchen - und wenig verwunderlich wird Benn einer der ersten Apologeten des "Dritten Reiches" sein, wenn auch nur für kurze Zeit.

Das Radio als Medium des Dichters

In der Zeit, da die Nazis die Macht ergreifen, hat Benn das Radio als neues Medium des Dichters entdeckt. Über das Radio begrüßt er auch die Machtergreifung der Nazis und denunziert öffentlich all jene, die dem Land den Rücken kehren, etwa den Schriftsteller Klaus Mann.

"... Akademiker DIESES Staates"

Am 9. Mai 1933 schreibt Klaus Mann "dem lieben Doktor Benn" einen fassungslosen Brief aus seinem französischen Exil: "Heute sitzen Ihre jungen Bewunderer (...) in den kleinen Hotels von Paris, Zürich und Prag - und Sie, der ihr Abgott gewesen ist, spielen weiter den Akademiker DIESES Staates."

Benn reagiert mit einem Brief - den er aber ebenfalls über das Radio verbreitet (nach dem Krieg wird er gegenüber dem Verleger Max Niemeyer bedauern, dass er auf den "höflichen" und "demütigen" Brief Manns "kalt" und "schroff" geantwortet hat).

Aus dem "Brief an die literarischen Exilanten" bricht nicht nur Benns neuer völkischer Taumel hervor; offenbar wird die Position Benns gegenüber dem literarischen Feld: der Außenseiter, der in der bürgerlichen Welt nie Fuß zu fassen wusste.

Den Ausgewanderten ruft er zu, sie hätten "die Gelegenheit versäumt, den ihnen so fremden Begriff des Volkes nicht nur gedanklich, sondern auch erlebnismäßig (...) in sich wachsen zu fühlen".

Ein Opfer seiner eigenen Gedanken?

In einigen weiteren Reden versucht sich Benn der neuen Zeit zu verpflichten - doch sehr bald erkennen die Nationalsozialisten in ihm nicht nur einen Verbündeten im Bereich der Eugenik, sondern auch einen Expressionisten, also einen Zeitgenossen der als "entartet" gebrandmarkten Kunst.

Benn gibt seine Praxis als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf; er wird wieder Militärarzt und muss sich ab 1938 ganz seinem Beruf verschreiben, denn publizieren darf er fortan unter den Nazis nicht mehr.

Benn, der einmal mehr zum Ausgeschlossenen einer Gesellschaft wird, zieht sich zurück, schreibt im Geheimen weiter und genießt die letzten zwei Kriegsjahre an der Peripherie in Landsberg an der Warthe, hundert Kilometer östlich von Berlin, als "die ruhigste und glücklichste Zeit" seines Lebens.

Dass er mit Kriegsende seine zweite Frau verliert, wirkt in der Biografie des Monomanen Benn wie ein Kollateralschaden (dem sich die Forschung, etwa Klaus Theweleit im ersten Band seines "Buches der Könige", umso intensiver widmete).

|

| Neues Leben, neues Glück. Benn mit seiner letzten Frau, der Zahnärztin Ilse Kaul, 1946 / ©Bild: DLA Marbach |

Drei Männer belauern einander

Bis Ende 1945 befindet sich Benn im Ungewissen, ob er wieder publizieren darf. Den Imperativen der neuen Zeit will er sich nicht beugen. Wie Carl Schmitt, dem Kronjuristen des "Dritten Reiches", dem sich Benn auch in den letzten Jahren des Krieges gedanklich eng verbunden fand, will er sich nicht den Imperativen einer neuen Zeit beugen.

"Ich bedaure überhaupt nichts, was ich geschrieben habe", so Benn 1946 - und: "Der Nationalsozialismus war ein echter und tiefangelegter Versuch, das wankende Abendland zu retten. Dass dann ungeeignete und kriminelle Elemente das Übergewicht bekamen, ist nicht meine Schuld und war nicht ohne weiteres vorauszusehen."

Kapitulation "unter ihrem Niveau"

Carl Schmitt, Ernst Jünger und Benn belauern einander, wie Lethen zeigt, wer zuerst vor den moralischen Imperativen einer neuen Zeit kapituliert. Schmitt, so Lethen, "will wissen, wer von den beiden anderen den geheimen Ehrenkodex der wilhelminischen Satisfaktionsgesellschaft bricht, der ihnen strikt untersagt, in der Öffentlichkeit Zeichen der Scham zu zeigen. Reue, darin waren sie sich einig, war 'unter ihrem Niveau'."

Comeback ohne Reue

Es sollte Benn sein, der sich mit der bundesrepublikanischen Wirklichkeit als Erster arrangierte. Bereits 1947 konnte er über Publikationsrechte verhandeln, 1948 lässt die US-Zensurbehörde das Publikationsverbot für Benn fallen. Mit den "Statischen Gedichten" feiert Benn sein Comeback, bereits 1951 verleiht man ihm den Büchnerpreis.

Reuebekenntnisse verlangt man dem "großen Benn" nicht mehr ab. In einer satirischen Skizze ironisiert Erich Kästner 1950 die neuen Zeiten auf dem Literaturmarkt: "Der Kunde zur Gemüsefrau: 'Was lesen Sie da, meine Liebe? Ein Buch von Ernst Jünger?' Die Gemüsefrau zum Kunden: 'Nein, ein Buch von Gottfried Benn. Jüngers kristallinische Luzidität ist mir etwas zu prätentiös. Benns zerebrale Magie gibt mir mehr.'"

Gerald Heidegger, ORF.at

Buchhinweise

Helmut Lethen: Der Sound der Väter: Gottfried Benn und seine Zeit. Rowohlt, 320 Seiten, 23,60 Euro.

Alle hier versammelten Zitate Benns finden sich auch in der dreibändigen Benn-Gesamtausgabe, erschienen bei Zweitausendeins.

Gottfried Benn: Gesammelte Werke. Hg. v. Dieter Wellershoff. Zweitausendundeins, drei Bände, 2.295 Seiten, 25 Euro.

Ausstellungshinweis

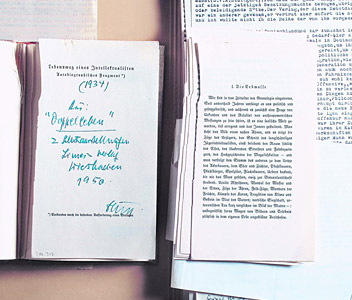

Dem "Doppelleben" Gottfried Benns (so auch der Titel seiner Autobiografie) hat das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar in seinem eben neu eröffneten Literaturmuseum der Moderne eine Ausstellung gewidmet.

Im Zentrum der Schau stehen Autografen rund um Benns autobiografisches Schrittum. Zwei Mal musste Benn sein Leben auf Drängen seiner Verleger als "Rechtfertigungsgeschichte" schreiben. Einmal während des "Dritten Reiches" (1934 für den "Lebensweg eines Intellektualisten") und nach dem Krieg für den Band "Doppelleben" (1950).

Benn spart gerade in seinem Nachkriegstext, anders als mancher Zeitgenosse, seine faschistische Phase nicht aus. "Wie man sich selbst zusammensetzt" lautet der ebenfalls von Benn geborgte Unteritel der Schau, die einmal mehr Benns Fähigkeit zur Selbstinszenierung verdeutlichen will.

Links:

- Gottfried-Benn-Gesellschaft

- Deutsches Literaturarchiv Marbach

- Gottfried-Benn-Biografie (Wikipedia)

- Rowohlt

- Gottfried Benn (Zweitausendeins)