"Wir zeigen ein Spiel, wir reden nicht über Philosophie." Becketts Auffassung vom Theater irritierte nicht nur Lehrer.

Dass die Hand-outs von Pädagogen den Grad der Absurdität bei Beckett mitunter bei weitem übersteigen, ist einem alten Missverständnis in Bezug auf den Umgang mit Literatur geschuldet: Alles soll und muss erklärt werden, nichts darf so stehen bleiben, wie man es im Buch oder in einer Regieanweisung vorfindet.

Bevor man auf der Zeile liest, ist man schon zwischen die Zeilen abgerutscht, denn, so der Generalverdacht: Der Autor könnte sich ja etwas gedacht haben.

Adorno als Oberlehrer

Dessen war sich auch der große Theodor W. Adorno sicher, der Beckett in einem langen Gespräch davon überzeugen wollte, dass Beckett bei der Figur des Hamm im "Endspiel" wohl Hamlet im Hinterkopf gehabt habe.

Beckett verneinte das vehement, doch Adorno wollte sich nicht von seiner, wie er fand, "großartigen" These abbringen lassen und stellte sie prompt in einer kleinen Festrede zu Ehren Becketts in Anwesenheit des Autors öffentlich wieder auf. Beckett nahm es gelassen und meinte gegenüber seinem Nachbarn im Publikum: "Das ist der Fortschritt der Wissenschaft, dass die Professoren mit ihren Irrtümern weitermachen können."

|

Beckett war als Schriftsteller nur in einer Hinsicht Utopist: Er dachte, die Welt könne wohl seine Stücke als das nehmen, was sie sind: einfache Schauspiele, die ihren Gehalt ausschließlich aus dem Dargestellten beziehen.

"Ich weiß nicht, wer Godot ist"

Fragen zum Hintergrund von Godot wies Beckett freundlich, aber bestimmt zurück: "Wüsste ich, wer Godot ist, würde ich es sagen. Aber ich weiß es nicht."

Becketts Ruhm mit "Warten auf Godot" ist auch tief in die DDR gedrungen - bis zu Bertolt Brecht. Über den Suhrkamp-Verlag, der sowohl Beckett als auch Brecht verlegt, ließ Brecht anfragen, ob man "Warten auf Godot" nicht eine sozialistische Wendung geben könnte. Beckett reagierte auf dieses Ansinnen mit sichtlicher Konsternierung: "Was fällt dem ein?"

"Wir reden nicht über Philosophie"

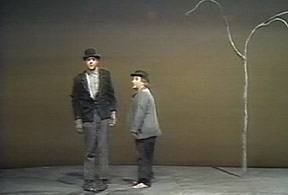

Beckett wollte sein Werk nie von großen Theorieansätzen vergewaltigt sehen: "Wir zeigen ein Spiel, wir reden nicht über Philosophie." Das Publikum, so war Beckett überzeugt, sollte zu dem, was es zu sehen bekam, nicht von vornherein eingeengt werden. Am ehesten ließ Beckett den Bezug zu den komischen Figuren der Bühnen- und Filmgeschichte gelten.

|

Stummfilme, aber auch Theateraufführungen mit Bezug auf Music-Hall-Varietes haben auf Beckett schon während seiner Studienzeit, wie Beckett-Biograf James Knowlson erinnert, einen tiefen Eindruck gemacht. Besonders die Stummfilmfarcen von Buster Keaton wie "The Navigator", "Go West" und "The General" schienen es dem Studenten während seiner Zeit am Trinity College in Dublin angetan zu haben.

Beckett und Buster Keaton

Doch entgegen einer gängigen Meinung nimmt "Warten auf Godot" beim Personal keinen Bezug auf Buster Keaton. Er habe nie einen Schauspieler beim Schreiben seiner Stücke vor Augen gehabt, gestand Beckett einmal. Die einzige Ausnahe sei das Stück "Krapp's letztes Band" gewesen, für dessen Hauptdarsteller der Schauspieler Patrick McGee Pate gestanden habe.

Als Beckett Buster Keaton 1964 in New York für das Projekt "Film" schließlich persönlich kennen lernte, schienen die Umstände für eine vertiefte Begegnung denkbar ungünstig. Denn obwohl Keaton Becketts Filmprojekt zusagte, war er nicht im Geringsten an der Kunst des mittlerweile weltbekannten irischen Autors interessiert

Baseball und Bier

Regisseur Alan Schneider, der 1961 eine TV-Fassung von "Warten auf Godot" schuf, erinnert sich an die Begegnung von Beckett und Keaton in einer New Yorker Hotel-Suite. Das Aufeinandertreffen wirkt noch heute wie ein absurdes Dramolett:

"Als Sam und ich aufkreuzten, trank Keaton gerade Dosenbier und sah sich ein Baseballspiel am Fernseher an. (...) Die Begrüßung ging sacht, etwas linkisch vonstatten, unbeabsichtigt von beiden. Sie tauschten ein paar belanglose Worte, meist sprach Sam, und saßen dann schweigend herum, wobei Keaton immer noch das Spiel verfolgte. Er bot uns nicht einmal Bier an. (...) Hie und da suchte Sam - oder auch ich - etwas zu sagen (...). Es half alles nichts. Keaton reagierte einsilbig und wandte sich sofort wieder den Yankees zu. (...) Es war quälend. Und hoffnungslos. Das Schweigen zog sich endlos hin, wie das Baseballspiel."

Den Auftrag für den Film führte der alte Keaton aber mit Bravour bei brütender Hitze im New Yorker Sommer in einem Wintermantel aus. Die Qualität der Außenaufnahmen ließ allerdings zu wünschen übrig. Es war Alans erste Regiearbeit beim Film. Die Innenszenen mit Keaton sind mittlerweile allerdings Teil der Filmgeschichte.

Begegnung mit Karl Valentin

Eine nicht minder absurde Begegnung mit einem prominenten Darsteller des Absurden hatte Beckett Jahrzehnte früher. Im Zuge seiner Reise durch Hitler-Deutschland kam er auch nach München und erlebte dort einen Abend mit Karl Valentin.

|

Über die Vermittlung des Filmschauspielers Josef Eichheim lernte Beckett Valentin einen Tag später persönlich kennen; Eichheim und Beckett wurden durch Valentins privates Museum (möglicherweise die Überreste seines "Panoptikums") geführt. Mit einer Taschenlampe und einem Zahnstocher in der Hand habe Valentin seine Gäste durch die Sammlung von "altem Gelump" geführt, berichtet Knowlson.

Valentin habe über Madame Tussauds und seine mögliche Wiederkehr nach England mit langem, weißem Bart schwadroniert. Kurz darauf habe sich Valentin entschuldigt und seine Gäste in dem Labyrinth dunkler Gänge zurückgelassen.

Beckett-Interpreten haben später immer wieder auch auf das Paar Karl Valentin/Lisl Karstadt Bezug genommen, wenn es um die Suche nach Vorbildern für die Bühnefiguren Vladimir und Estragon ging.

Wie sehr lebt das Werk von der Biografie?

Grundsätzlich leben ja alle Biografien über Beckett von den Querverbindungen zwischen seinen literarischen Figuren und Becketts Leben.

Doch während Beckett gerade bei den Romanen zu fürchten schien, dass sich so mancher Verwandter und Bekannter wieder erkennen könnte (ein Umstand, der die Veröffentlichung seines Erstlingsromanes "Traum von mehr oder minder schönen Frauen" auf die Zeit nach seinem Ableben verschob), so scheinen gerade die Theaterfiguren archetypisch und damit frei von biografischem Ballast (sehr wohl verwies man aber darauf, dass Becketts Resistance-Erfahrung und das lange Warten im Roussillon während der Nazi-Okkupation einen Nachhall in der absurden Situation von "Warten auf Godot" gefunden habe).

|

Seine Theaterstücke schrieb Beckett nach einer langen Versuchsanordnung im Bereich Prosa, in der der Schriftsteller ja auch die Sprache gewechselt hatte.

Der Wechsel der Sprachen

Schrieb er seine frühe Prosa und den Roman "Murphy" noch in seiner Muttersprache Englisch, so verfasste er alle Arbeiten nach dem Krieg direkt in der Sprache seiner Wahlheimat Frankreich: "Molloy", "Malone stirbt" und "Der Namenlose" gingen der Theaterarbeit voraus. Mit diesen Texten distanzierte sich Beckett auch von den Arbeiten seines Pariser Mentors James Joyce.

Von Joyce hatte Beckett anfänglich das Schreibprinzip des unendlichen Anspielungsreigens übernommen. Hinter jeder Seite schien auch bei Beckett das Vorbild Dante zu stehen. Jeder Texte war Intertext, ein Geflecht von Erlesenem und bei anderen Autoren Geborgtem.

Keine Fährten in den Texten

Spätestens in seinem Theater, also seit "Warten auf Godot", werden solche Fährten nicht mehr gelegt. Die Texte sollen nur noch für sich selbst stehen. Der Theaterautor und -kritiker Martin Esslin, Verfasser des Standardwerks über das Absurde Theater, sah in Becketts Stücken, gerade etwa bei Becketts legendärer Inszenierung am Berliner Schillertheater 1975, eine starke Abhängigkeit vom Stummfilm und Clownesken.

Audio: "Warten auf Godot"

Becketts Paare in "Godot" und im "Endspiel" seien nicht nur archetypische menschliche Paare, sie seien vor allem Doppelgänger - zum Stummfilm, zum Zirkus und zur Music-Hall.

|

"Beckett nahm deutliche Bezüge zum Slapstick in seinen Stücken, da er gerade dadurch über die missliche Lage des Menschen mehr aussagen konnte als mit irgendeiner anderen Theater-Konvention", so Esslin.

Keine Erklärungen

Beckett selbst redete nicht nur ungern über seine Biografie; auch über sein Werk sprach er nur dann, wenn der Zuhörer keine Erklärungen oder Deutungen erwartete.

"Man muss das alles artifiziell, ballettartig machen, sonst wird alles zur Nachahmung - Nachahmung von Wirklichkeit", erklärte Beckett im Zuge seiner Regiearbeit von "Warten auf Godot". Mit sich führte er ein Buch, in dem Regieanweisungen in beinahe mathematischer Genauigkeit verzeichnet waren.

"Es ist ein Spiel, um zu überleben", sagte Beckett über sein Theater. Becketts Leben endete im Jahr 1989 beinahe so, wie er es im "Endspiel" entworfen hatte. Ein alter Mann saß in einem Rollstuhl in einem Pariser Altersheim. "Es ist zu Ende. Es geht zu Ende. Es geht vielleicht zu Ende." Am Karfreitag des Jahres 1906 wurde Samuel Beckett in Dublin geboren.

Gerald Heidegger, ORF.at

Buchhinweise

Die Werke von Samuel Beckett sind im Suhrkamp-Verlag erschienen.

Bei Suhrkamp wurde auch die 1.000-seitige, von Beckett selbst autorisierte Biografie von James Knowlson anlässlich Becketts 100. Geburtstages neu aufgelegt.

James Knowlson, Samuel Beckett. Eine Biografie. 1.000 Seiten, Suhrkamp, 25,60 Euro.

TV-Tipp:

Der Südwestfunk zeigt anlässlich des 100. Geburtstages von Beckett die zweiteilige filmische Biograpfie von Goggo Gensch, in der Becketts literarische Entwicklung nachgezeichnet wird. Teil 1 der Dokumentation am 13.04. um 22.35 Uhr im SWR, Teil 2 am 14.04. um 22.40 Uhr im SWR.

Links: